Des bases communes pour viser un bâtiment zéro net carbone

Pour stopper le réchauffement climatique, la Suisse entend réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro net d’ici 2050. Mais concrètement, qu’est-ce que cela signifie pour le secteur du bâtiment ? Un projet de recherche, mené par trois bureaux de conseil et quatre organisations académiques, a cherché à déterminer ce que cela représente et quels aspects doivent être pris en compte pour y parvenir. Les conclusions de cette étude ont permis de créer des bases uniformes pour les normes, les labels ainsi que les exigences légales.

Crédit image: Jean-A. Luque

Un bâtiment zéro net présente un minimum d’émissions de gaz à effet de serre pour sa construction et son exploitation sur l’ensemble de son cycle de vie. Mais en plus, il doit compenser toutes les émissions produites au cours de sa durée de vie au moyen d’émissions négatives. Par exemple, en ayant recours à des matériaux de construction qui absorbent et stockent durablement le carbone.

La lutte contre le changement climatique implique de limiter la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et de la réduire après 2050. Et le secteur de la construction, entre autres, a un rôle important à jouer. En effet, selon les chiffres de l’Office fédéral de l’environnement (OFEN), l’exploitation des bâtiments (chauffage et eau chaude sanitaire) est responsable de 23 % des émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Ces dernières années, les changements de systèmes de chauffage, ainsi que des méthodes de construction économes en énergie, ont permis de réduire sensiblement ces émissions, avec une baisse de 44 % en 2022 par rapport à 1990.

Mais, pour que le parc immobilier suisse atteigne les objectifs fixés par la loi sur le climat et l’innovation (LCI), d’autres mesures sont nécessaires. Selon la modélisation réalisée dans le cadre du projet de recherche NN-THGG, les émissions annuelles de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment, y compris les émissions « grises » en amont et en aval, doivent encore diminuer de 27 % d’ici 2030 et de… 93 % d’ici 2050. Les émissions d’exploitation directes des bâtiments doivent même être réduites à zéro. En se basant sur les objectifs de la LCI, le parc immobilier suisse dispose d’un budget d’émissions de 1840 millions de tonnes d’équivalents-CO2 pour la période de 1990 à 2050. Près de 70 % de ce montant ont été émis avant 2023 ! Si la Suisse veut atteindre le zéro net d’ici 2050, des efforts supplémentaires s’imposent : les bâtiments actuels doivent devenir des bâtiments compatibles avec le zéro net.

Equilibrer les

émissions du bâtiment

Mais qu’est-ce qu’un bâtiment zéro net ? C’est à cette question que le projet

de recherche NN-THGG a répondu en formulant la méthode de calcul correspondante

ainsi qu’une série de recommandations visant à transformer le parc immobilier

suisse. Ainsi par définition, un bâtiment zéro net « présente un minimum

d’émissions de gaz à effet de serre pour sa construction et son exploitation

sur l’ensemble de son cycle de vie et il réduit les émissions de gaz à effet de

serre restantes de sa construction et de son exploitation à zéro net grâce à

des émissions négatives imputables ».

Crédit image: Graphique : NN-THGG/F4

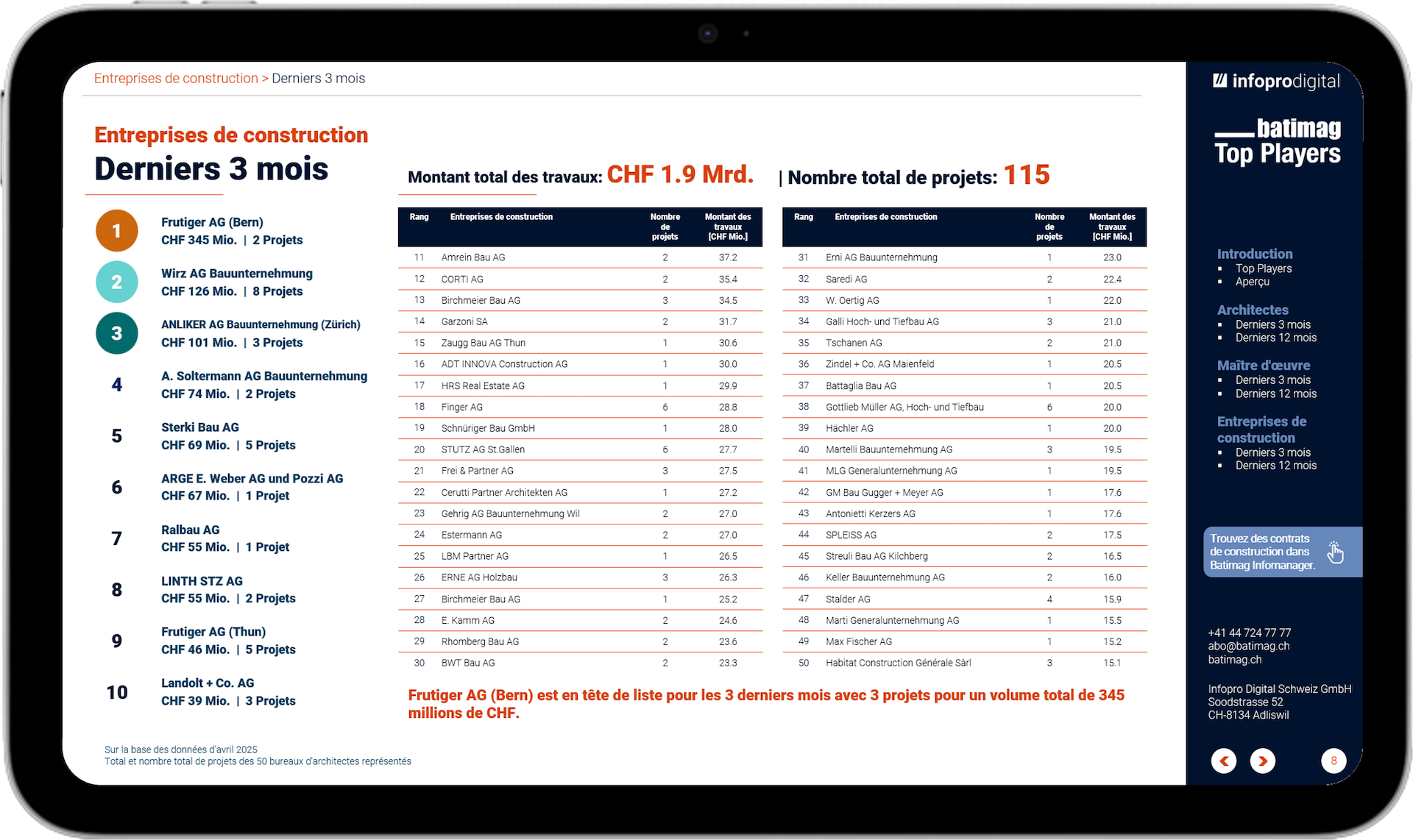

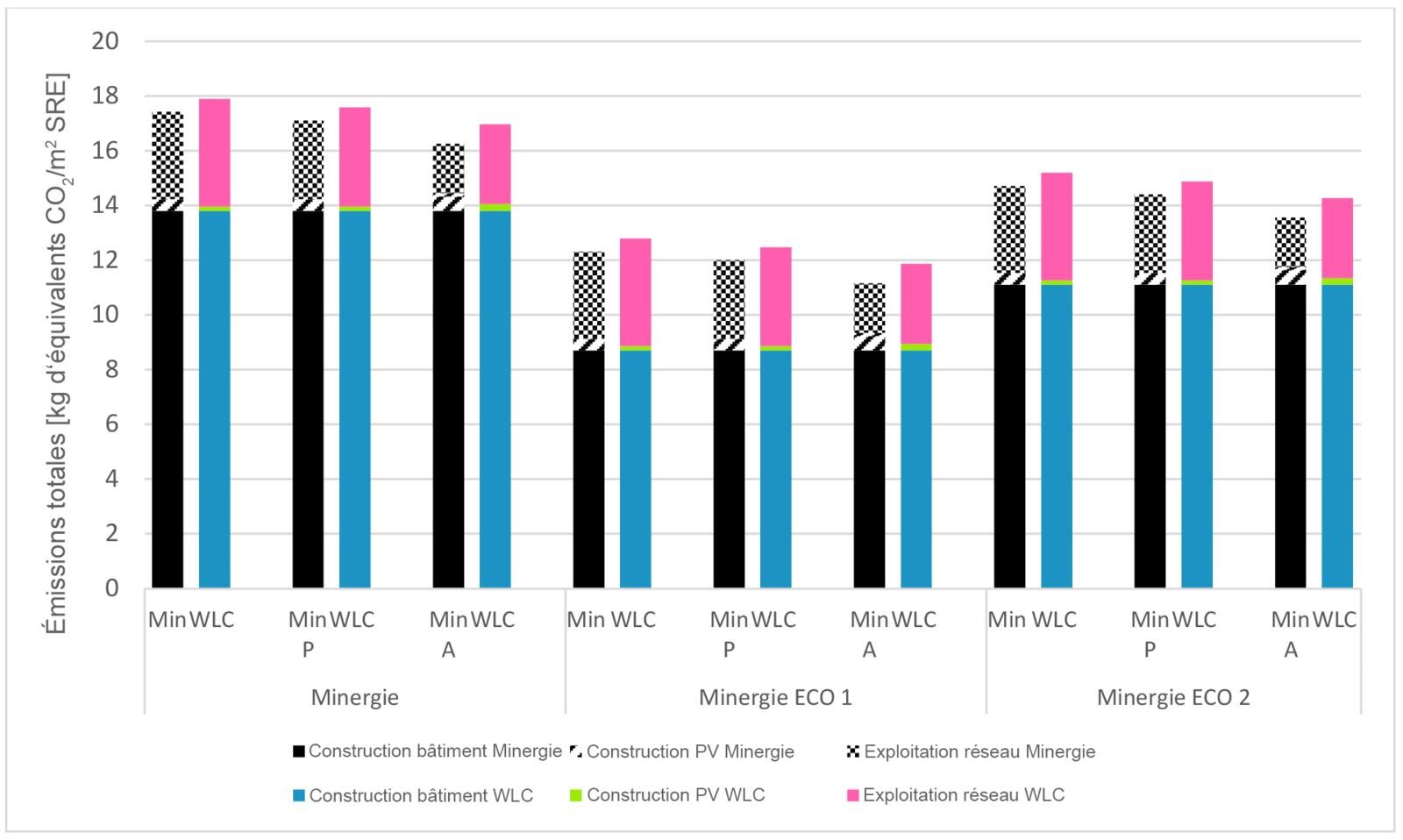

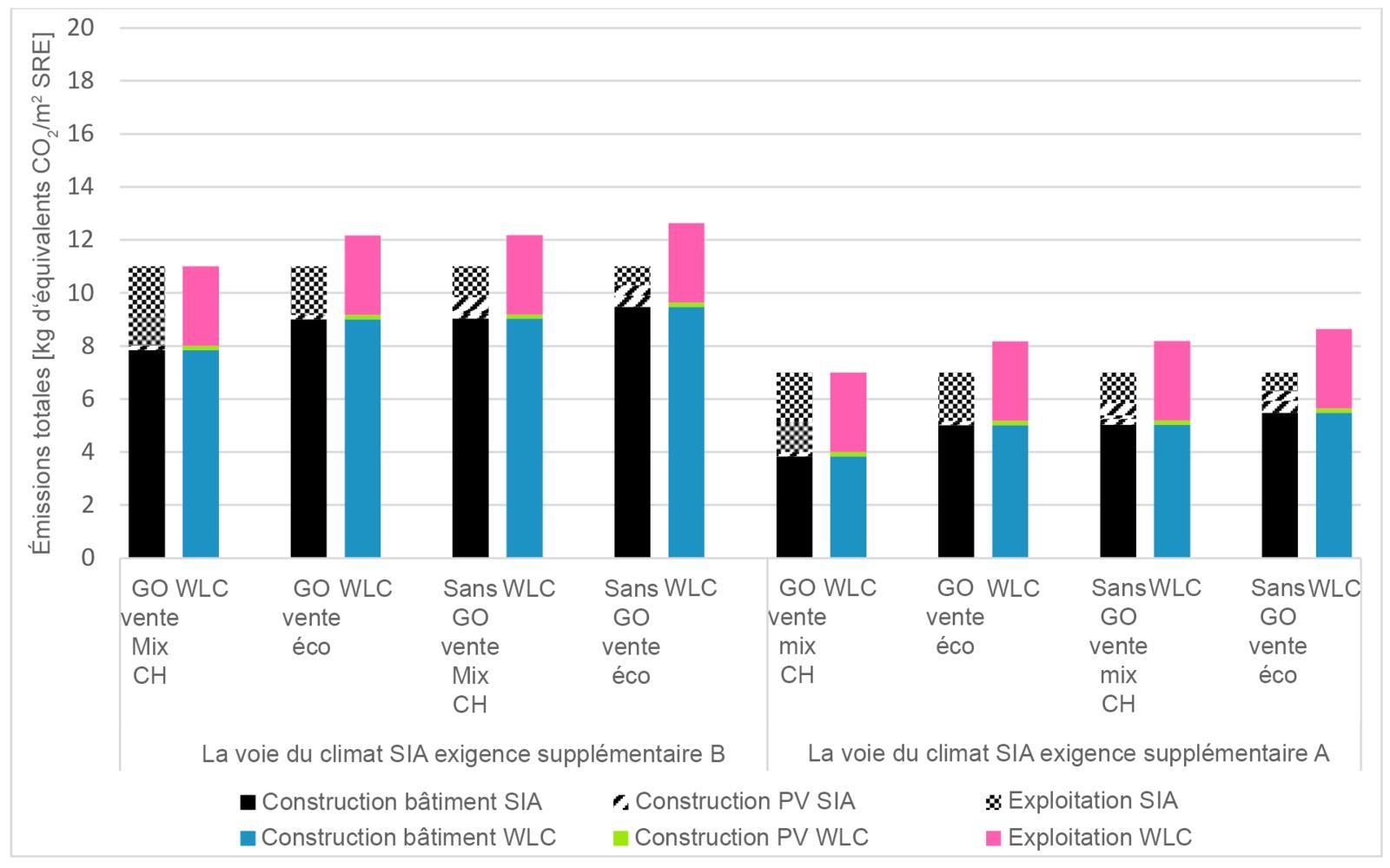

Emissions annuelles de gaz à effet de serre (par m2 de surface de référence énergétique) pour un immeuble d’habitation récemment construit, équipé d’un chauffage par pompe à chaleur et d’une installation photovoltaïque. Le graphique du haut montre les valeurs cibles pour les trois standards de construction Minergie, Minergie ECO 1 et Minergie ECO 2 ; le graphique du bas, les valeurs cibles de la trajectoire climatique SIA avec deux niveaux d’exigences différents B (base) et A (ambitieux).

Cette définition apporte son lot de défis. Elle n’inclut pas seulement les gaz à effet de serre générés pendant le fonctionnement, notamment par le chauffage, mais également les émissions grises générées lors de la construction du bâtiment, ou lors du remplacement de composants en cas de rénovation et de démolition. Un bâtiment zéro net doit donc compenser toutes les émissions ainsi produites au cours de sa durée de vie au moyen d’émissions négatives. Mais cela ne sera possible que si les émissions brutes sont réduites à l’absolu minium. Celles-ci peuvent alors être compensées, par exemple, par des matériaux de construction qui absorbent et stockent durablement (à savoir au-delà de la démolition du bâtiment) le carbone préalablement retiré de l’atmosphère. Si les émissions négatives sont de la même ampleur que les émissions pendant toute la durée de vie du bâtiment, ce dernier n’exerce en fin de compte aucune pression supplémentaire sur l’atmosphère. Ce qui signifie que les émissions nettes de gaz à effet de serre du bâtiment sont nulles.

Des mesures

supplémentaires indispensables

Les calculs effectués dans le cadre du projet NN-THGG montrent que les

émissions négatives sont indispensables pour obtenir le zéro net. Cependant,

cette contribution est limitée en quantité. Cela s’applique aussi bien au

niveau du parc de bâtiments (d’ici 2050) qu’au niveau d’un bâtiment individuel

(aujourd’hui et dans le futur proche). Il est donc aujourd’hui nécessaire de

mettre en place d’autres mesures, conditions-cadres ou instruments visant à

réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau des matériaux et des

éléments de construction. Ces mesures incluent, par exemple, la prolongation de

la durée de vie et d’utilisation des bâtiments et des éléments de construction,

ou une réduction supplémentaire des émissions spécifiques des matériaux de

construction et des éléments de construction, ce qui nécessite une

décarbonisation des processus de fabrication industriels.

Crédit image: Graphique : NN-THGG/F4

Les graphiques montrent les émissions totales pour la construction et l’exploitation, réparties entre la construction (émissions grises de gaz à effet de serre du bâtiment), la construction de l’installation photovoltaïque et les émissions d’exploitation (achat d’électricité au réseau).

L’utilisation accrue de matériaux de construction biogènes tels que le bois et la paille peut également apporter une contribution importante. Un problème réside toutefois dans le fait qu’il est difficile de prévoir aujourd’hui si le CO2 stocké dans les matériaux de construction biogènes le restera durablement. En effet, on ne sait pas encore s’il ne sera pas libéré dans l’atmosphère à une date ultérieure. Pour en tenir compte, l’équipe d’experts NN-THGG a introduit le terme « zéro net ready ». Un bâtiment est « zéro net ready » lorsqu’il stocke suffisamment de CO2 pour être zéro net, mais qu’il n’est pas encore établi si le CO2 stocké le restera durablement et s’il peut ainsi compter parmi les édifices à émissions négatives. Andreas Eckmanns, qui dirige le domaine de recherche « Bâtiments et villes » à l’OFEN, reste pragmatique : « Les matériaux utilisés aujourd’hui ne permettent pas encore d’obtenir le bâtiment zéro net. Le concept zéro net ready est également très exigeant mais peut être atteint dans les projets avec un situation initiale optimale et des objectifs clairs. Il s’agit donc d’une voie d’ores et déjà praticable pour contribuer à la réalisation des objectifs climatiques dans le domaine du bâtiment ».

La SIA et

Minergie fournissent de bonnes bases

Les bâtiments « zéro net » intégrant des émissions négatives sont un concept

encore récent. Différents acteurs et organisations du secteur du bâtiment ont

développé des méthodes pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre

avec des limites de bilan et des hypothèses parfois différentes. Il s’agit

entre autres de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) et du

label de construction Minergie, y compris le complément Eco (d’ecobau).

Crédit image: Jean-A. Luque

Pour que les matériaux de construction contenant du CO2 puissent être comptabilisés comme des émissions négatives, le CO2 doit être stocké durablement dans les matériaux, c’est-à-dire même après la démolition des bâtiments.

Ces méthodes ont été analysées et comparées dans le cadre du projet zéro net. Il est apparu que deux concepts étaient appropriés pour décrire les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie des bâtiments : D’une part, « la voie du climat SIA » (norme SIA 390/1), effective depuis février 2025. D’autre part, le label Minergie, y compris la différenciation entre Minergie P, Minergie A et Minergie ECO. « Minergie et la voie du climat SIA couvrent les domaines fondamentalement pertinents pour le zéro net, mais avec des différences méthodologiques », constate le rapport final NN-THGG.

Un calcul

uniforme

C’est sur ce point qu’interviennent les experts de l’équipe de projet. Ils ont

analysé les points communs et les divergences entre les concepts appliqués par

Minergie et la SIA. Ils ont également mis au point une méthode permettant de

calculer les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments « nets zéro » sur

l’ensemble de leur cycle de vie (Whole Life Carbon / WLC). Grâce à cette

méthode (abréviation : WLCNN), les prescriptions de Minergie, de la voie du

climat de la SIA et d’autres normes sont directement comparables. Sur la base

de trois types de bâtiments (maisons individuelles, maison plurifamiliale,

bâtiments de bureaux), l’équipe NN-THGG a calculé, à titre d’exemple, quelles

étaient les exigences des normes Minergie et de la voie du climat de la SIA en

matière d’émissions de gaz à effet de serre et les a comparées entre elles

(voir tableau).

Pour les installations photovoltaïques, la norme SIA 390/1 propose deux méthodes : si des certificats d'origine sont vendus pour le surplus d'électricité injecté dans le réseau, il n'est plus possible de prendre en compte les émissions ainsi évitées dans le bilan du bâtiment. Il s'avère que cette méthode est conforme à la méthode WLCNN. La norme SIA 390/1 propose en outre une deuxième méthode qui permet de prendre en compte les émissions évitées grâce à l'injection d'électricité dans le réseau, mais uniquement si aucun certificat de garantie n'est vendu par la suite. Minergie s’écarte légèrement de la méthodologie dans toutes les variantes, ce qui est dû à l’approche différente pour le calcul des émissions du courant photovoltaïque. L’écart reste toutefois minime dans le résultat final. « Sur cette base, les acteurs peuvent tirer leurs conclusions pour leurs développements respectifs (par ex. positionnement mutuel) », écrivent les auteurs du rapport final du NN-THGG, laissant entendre qu’une uniformisation dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre serait souhaitable.

Les voies vers

le zéro net

La grande tâche des prochaines années et décennies sera de faire de l’objectif

zéro net dans le domaine du bâtiment une réalité. Les experts du projet zéro

net formulent une série de recommandations dont voici les grandes lignes :

Jusqu’à récemment, la législation relative au secteur de la construction et des déchets ne contenait pas de mesures visant à réduire les émissions grises pour le secteur du bâtiment. Dans l’optique d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment, la réglementation actuelle présente des lacunes, notamment dans le domaine de l’économie circulaire. Les cantons ont réagi en intégrant des valeurs limites pour les émissions grises dans le cadre de leurs lois sur l’énergie (projet de Modèle de prescriptions énergétiques des cantons / MuKEn 2025).

De nouvelles mesures contraignantes (obligations / interdictions), telles que le renforcement de la pratique en matière de permis de construire ou les obligations d’assainissement en cas de changement de propriétaire, peuvent responsabiliser davantage les acteurs privés. De telles mesures sont toutefois très controversées sur le plan politique en raison de l’intensité de l’intervention dans le comportement individuel et le marché.

Le travail de sensibilisation des cantons et des communes, mais aussi des multiplicateurs centraux tels que les planificateurs et les architectes, est donc d’autant plus important. En outre, il est utile d’élargir le portefeuille de subventions (par ex. le programme Bâtiments) afin d’atténuer le durcissement des exigences.

Enfin, il convient d’investir dans le développement des connaissances et l’échange d’expériences afin de permettre les meilleures pratiques et l’apprentissage mutuel. (Benedikt Vogel, sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement)

Les rapports finaux du projet « Émissions nettes zéro de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment » (cinq rapports sur les études de base plus un rapport sommaire) sont disponibles ici.

Cinq projets partiels

Le projet de recherche « Emissions nettes zéro de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment » (NN-THGG) se divisait en cinq projets partiels. Ceux-ci abordaient des questions méthodologiques, des valeurs limites et cibles, des méthodes de mise en œuvre, dans une perspective top-down et bottom-up. Sept partenaires ont participé : TEP Energy GmbH (Zurich), Carbotech AG (Bâle), Interface Politikstudien Forschung Beratung AG (Lucerne), les hautes écoles spécialisées des cantons de Fribourg et de Vaud (HEIA-FR et HEIG-VD), l’École polytechnique fédérale de Zurich et l’Institut Paul Scherrer. L’équipe de chercheuses et de chercheurs a eu des échanges intensifs avec un groupe d’accompagnement incluant différents acteurs du secteur du bâtiment, à savoir des représentants de la SIA, de Minergie, d’ecobau, du CECB, du SNBS ainsi que de la Confédération et des cantons. Le projet de recherche NN-THGG a été financé par l’OFEN.